Как определяется необходимый воздухообмен в помещениях. Определение воздухообмена в помещении

Воздухообмен - это один из количественных параметров, характеризующих работу системы вентиляции воздуха в закрытых помещениях. Кроме того, воздухообменом также принято называть непосредственно процесс замещения воздушного объема во внутренних пространствах того или иного здания. Правильная организация воздухообмена в производственных и жилых помещениях - одна из главных целей проектирования и создания современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Количественное значение коэффициента воздухообмена для каждого конкретного помещения отражает тот объем приточного воздуха, который необходим для обеспечения нормального состояния воздушной среды, с целью комфортного функционирования присутствующих в нем людей и работающих приборов. Расчет кратности воздухообмена осуществляется на основе необходимого притока воздуха, достаточного для ассимиляции излишней влаги и тепловой энергии, содержащихся в атмосфере помещения. Для точного расчета необходимых воздухопритоков существуют рекомендованные государственными органами нормы воздухообмена.

Определение кратности воздухообмена.

Кратность воздухообмена - это величина, значение которой показывает, сколько раз в течение шестидесяти минут воздух в помещении полностью заменяется на новый. Нормы расчета кратности воздухообмена в системах вентиляции напрямую зависят от предназначения каждого конкретного помещения. Так, кратность воздухообмена в цеху на горячем производстве будет значительно отличаться от этого показателя в научной лаборатории или в бассейне.

В расчет берутся практически все характеристики и особенности помещения: общее число и теплопроизводительность всех электроприборов и оборудования, наличие и количество постоянно присутствующих людей, уровень и интенсивность уже существующего естественного воздухообмена, включая объемы просачивания воздуха через щели и неплотности, температура и влажность воздушного состава и многие другие факторы. Кроме всего прочего, в жилых и офисных помещениях на увеличение кратности воздухообмена отлично работают постоянно открывающиеся дверные и оконные створки, что создает своеобразный эффект "поршня насоса", закачивающего внутрь и откачивающего наружу дополнительные объемы воздуха.

62. Приведите классификацию систем вентиляции

Классификация типов вентиляционных систем производится на основе следующих основных признаков:

По способу перемещения воздуха: естественная или искусственная система вентиляции

По назначению: приточная или вытяжная система вентиляции

По зоне обслуживания: местная или общеобменная система вентиляции

По конструкции: наборная или моноблочная система вентиляции

Естественная и искусственная система вентиляции

Естественная вентиляция создается без применения электрооборудования (вентиляторов, электродвигателей) и происходит вследствие естественных факторов - разности температур воздуха, изменения давления в зависимости от высоты, ветрового давления. Достоинствами естественных системы вентиляции являются дешевизна, простота монтажа и надежность, вызванная отсутствием электрооборудования и движущихся частей. Благодаря этому, такие системы широко применяется при строительстве типового жилья и представляют собой вентиляционные короба, расположенные на кухне и санузлах.

Обратной стороной дешевизны естественных систем вентиляции является сильная зависимость их эффективности от внешних факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра и т.д. Кроме этого, такие системы в принципе нерегулируемы и с их помощью не удается решить многие задачи в области вентиляции.

Искусственная или механическая вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. В механических системах используются оборудования и приборы (вентиляторы, фильтры, воздухонагреватели и т.д.), позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух. Такие системы могут удалять или подавать воздух в вентилируемые помещения не зависимо от условий окружающей среды. На практике, в квартирах и офисах необходимо использовать именно искусственную систему вентиляции, поскольку только она может гарантировать создание комфортных условий.

Приточная и вытяжная система вентиляции

Приточная система вентиляции служит для подачи свежего воздуха в помещения. При необходимости, подаваемый воздух нагревается и очищается от пыли.

Вытяжная вентиляция, напротив, удаляет из помещения загрязненный или нагретый воздух. Обычно в помещении устанавливается как приточная, так и вытяжная вентиляция. При этом их производительность должна быть сбалансирована, иначе в помещении будет образовываться недостаточное или избыточное давление, что приведет к неприятному эффекту "хлопающих дверей".

Местная и общеобменная система вентиляции

Местная вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха на определенные места (местная приточная вентиляция) или для удаления загрязненного воздуха от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделения вредностей локализованы и можно не допустить их распространения по всему помещению. В этих случаях местная вентиляция достаточно эффективна и сравнительно недорога. Местная вентиляция используется, преимущественно, на производстве. В бытовых же условиях применяется общеобменная вентиляция. Исключением являются кухонные вытяжки, которые представляют собой местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вентиляция, в отличии от местной, предназначена для осуществления вентиляции во всем помещении. Общеобменная вентиляция так же может быть приточной и вытяжной. Приточную общеобменную вентиляцию, как правило, необходимо выполнять с подогревом и фильтрацией приточного воздуха. Поэтому такая вентиляция должна быть механической (искусственной). Общеобменная вытяжная вентиляция может быть проще приточной и выполняться в виде вентилятора, установленного в окне или отверстие в стене, поскольку удаляемый воздух не требуется обрабатывать. При небольших объемах вентилируемого воздуха устанавливают естественную вытяжную вентиляцию, которая заметно дешевле механической.

Наборная и моноблочная система вентиляции

Наборная система вентиляции собирается из отдельных компонентов - вентилятора, глушителя, фильтра, системы автоматики и т.д. Такая система обычно размещается в отдельном помещении - венткамере или за подвесным потолком (при небольшой производительности). Достоинством наборных систем является возможность вентиляции любых помещений - от небольших квартир и офисов до торговых залов супермаркетов и целых зданий. Недостатком - необходимость профессионального расчета и проектирования, а также большие габариты. В разделе состав систем вентиляции рассказывается о том, из каких компонентов собирается типовая наборная система.

В моноблочной системе вентиляции все компоненты размещаются в едином шумоизолированном корпусе. Моноблочные системы бывают приточные и приточно-вытяжные. Приточно-вытяжные моноблочные установки могут иметь встроенный рекуператор для экономии электроэнергии. Моноблочные системы вентиляции имеют ряд преимуществ перед наборными системами:

Поскольку все компоненты расположены в шумоизолированном корпусе, уровень шума моноблочных приточных установок заметно ниже, чем в наборных системах. Благодаря этому моноблочные системы небольшой производительности можно размещать в жилых помещениях, в то время, как наборные системы, как правило, требуется устанавливать в подсобных помещениях или в специально обустроенных вентиляционных камерах.

Функциональная законченность и сбалансированность. Все элементы приточной установки подбираются, тестируются и отлаживаются для совместной работы на этапе производства, поэтому моноблочные системы обладают максимально возможной эффективностью.

Небольшие габариты. Например, моноблочная приточная вентиляционная система производительностью до 500 куб. м в час выполняется в прямоугольном корпусе высотой всего 22 см.

Простой и недорогой монтаж. Установка моноблочной приточной системы занимает несколько часов и требует минимального количества расходных материалов.

Выделение вредностей в помещениях может происходить непрерывно, периодически или кратковременно.

При непрерывном поступлении вредностей снижение их концентрации до допустимой величины достигается непрерывным удалением из помещения загрязненного воздуха и подачей в него чистого (наружного) воздуха. Такая смена воздуха называется воздухообменом. При периодическом или кратковременном поступлении вредностей удаление их осуществляется периодическим извлечением из помещения загрязненного воздуха и подачей в него чистого (наружного) воздуха

При выделении большого количества вредностей требуется интенсивная смена воздуха, при выделении меньшего количества вредностей-менее интенсивная. Интенсивность смены воздуха характеризуется кратностью воздухообмена, которая представляет собой отношение количества воздуха L (в м3), подаваемого или удаляемого из помещения за час, к внутреннему объему помещения V (в м3).

Кратность воздухообмена показывает, сколько раз воздух данного помещения сменяется в течение часа. Большинство помещений предприятий общественного питания (моечные, заготовочные, конторские) характеризуется постоянной интенсивностью выделения вредностей. Поэтому для них могут быть установлены нормы кратности воздухообмена как по притоку, т. е. по количеству подаваемого наружного воздуха, так и по вытяжке, т е. по количеству удаляемого загрязненного воздуха

Количество приточного или вытяжного воздуха исходя из кратности воздухообмена определяется по формуле

Для большинства помещений кратность по притоку и вытяжке различные. Эго делается для того, чтобы исключить возможность поступления воздуха из более загрязненных помещений в менее загрязненные, например из санитарных узлов (уборные, душевые) - в производственные помещения.

Для этого в помещения с менее загрязненным воздухом (например, в торговые залы, коридоры, вестибюли) подается большее количество приточного воздуха, в результате чего в них создается повышенное давление (подпор) и воздух из чистого помещения поступает в смежные с более загрязненным воздухом, откуда и удаляется.

В горячих" цехах (кухни, кондитерские цехи), а также в торговых залах в зависимости от характера технологического процесса, используемого оборудования, объема помещений, количества людей и режима работы выделяется различное количество тепла, влаги, и газов. Для их удаления требуется различное количество вентиляционного воздуха. Поэтому воздухообмен в перечисленных помещениях необходимо рассчитывать по количеству выделяющихся вредностей.

Воздухообмен для удаления вредных газов и паров определяется по формуле

Расчет воздухообмена для удаления углекислого газа. Для удаления углекислого газа (СОг) в помещение вводится наружный воздух с пониженным содержанием СОг. Этот воздух поглощает некоторое количество углекислого газа и сопутствующих ему других вредных газов, а затем удаляется с помощью вытяжной вентиляции.

Количество воздуха, которое необходимо сменить в помещении в течение часа для удаления углекислого газа, определяется по формуле

Количество углекислоты, выделяемой людьми, так же как и содержание ее в наружном воздухе, не зависит от времени года, поэтому величина воздухообмена, подсчитанного для удаления углекислого газа, будет одинаковой в течение всего года.

При выделении в помещение других вредных газов количество вентиляционного воздуха подсчитывается по топ же формуле, только в этом случае Рпр=0.

В зимнее время наружный воздух нагревается до температуры приточного воздуха. Для торговых залов эта_температура принимается равной 14° С, для кухонь - не менее 12° С и для остальных помещений-16° С. Температура наружного воздуха для расчета приточной вентиляции в зимнее время принимается равной средней температуре самого холодного месяца в 13 ч и называется наружной температурой для расчета вентиляции в зимнее время

В соответствии с требованиями табл. 1 температура воздуха в летнее время в рабочей зоне помещений с незначительными тепловыделениями (торговые залы) не должна превышать расчетной температры наружного воздуха более чем на 3°С, а помещений со значительными тепловыделениями - более чем на 5° С.

Расчет воздухообмена для удаления избыточной влаги. При температуре в помещении более 25° С воздух с повышенной влажностью является причиной плохого самочувствия людей. Зимой повышенная влажность внутреннего воздуха является недопустимой, так как водяные пары могут конденсироваться на холодных поверхностях наружных ограждений (окнах, дверях, чердачных перекрытиях). При этом наблюдаются капель с потолка, увлажнение строительных конструкций и в конечном счете их разрушение. Поэтому относительная влажность воздуха в предприятиях общественного питания не должна превышать: в кухнях и моечных - 60-70%; в охлаждаемых камерах - 80-90%; в кондитерских и пирожковых цехах, а также неохлаждаемых складских помещениях - 60-75%; в остальных помещениях - 65-70%.

Для удаления избыточной влаги в помещение подается воздух с малым влагосодержанием. Поглощая водяной пар, воздух увлажняется, после чего удаляется с помощью вытяжной вентиляции.

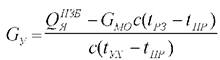

Количество воздуха, которое необходимо подать в помещение для удаления избыточной влаги, определяется по формуле

В летнее время определяется при температуре приточного воздуха Пр, в зимнее время - при наружной температуре для расчета вентиляции t„ B.

Воздухообмен определяют следующим образом:

1. Подсчитывают избыточное выделение тепла (сумма явного и скрытого тепла в ккал/ч), влаги Свл (в кг/ч) и тепло-влажностное отношение Е.

2. По известным параметрам приточного воздуха tap и фпр на /-d диаграмму наносят точку соответствующую началу процесса, и через нее проводят луч процесса Е.

3. В точке пересечения луча процесса с линией допустимой относительной влажности уходящего воздуха фух находят параметры уходящего воздуха tyx и /ух, или на пересечении луча процесса с линией температуры уходящего воздуха находят относительную влажность воздуха <руж и его теплосодержание /ух.

Количество вентиляционного воздуха определяется по формуле

Методика определения требуемых воздухообменов в помещениях

Важную роль в создании благоприятного микроклимата в помещениях играет вентиляция. Она позволяет не только поддерживать температурный режим помещения, но и бороться с различными видами вредностей. Количество воздуха, подаваемого и удаляемого системами вентиляции, должно быть минимальным, с целью сокращения расходов на его подготовку и транспортировку. Однако при этом этого воздуха должно быть достаточно для поддержания требуемых параметров микроклимата. Такое количество воздуха называется требуемым воздухообменом.

Расчет требуемого воздухообмена проводится для трех периодов года (холодного, теплого и переходного). При расчете предполагается стационарный режим вентиляции, при котором все выделяющиеся вредности удаляются из помещения вместе с удаляемым воздухом. При этом не происходит накапливания вредностей в помещении, и значения концентраций вредностей и температур имеют постоянное значение, не изменяющееся во времени. При стационарном режиме всегда наблюдается баланс. В данном случае это баланс по воздуху и по вредностям.

Баланс по воздуху описывается уравнением:

∑G = 0

Баланс по той или иной вредности описывается аналогичными уравнениями:

∑Q изб.я = 0; ∑Q изб.я = 0; ∑М w = 0; ∑V СО2 = 0.

В развернутом виде уравнение воздушного баланса выглядит следующим образом:

G п – G у = 0

Уравнения баланса по вредностям в развернутом виде выглядят следующим образом:

Из уравнений балансов выводятся формулы определения расчетного воздухообмена для разбавления разного вида вредностей:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Величина явного и полного тепла в приведенных формулах выражена в Вт , поступления влаги - в г/час , поступления прочих вредностей - в г/час . Значения расходов приточного и вытяжного воздуха выражены в G массовый расход, кг/час , L – объемный расход, м 3 /ч .

Внутренними параметрами воздуха задаются изначально из условий требуемого микроклимата.

Приточные параметры определяются следующим образом:

Δt р – рабочая разность температур, принимается проектировщиком в зависимости от назначения помещения и целей решаемых системой вентиляции.

![]() ,

,

р п – парциальное давление водяных паров в воздухе при заданных условиях,

В – барометрическое давление.

z п – концентрация вредных веществ в приточном воздухе задается техническими условиями исходя из места расположения здания.

Параметры удаляемого воздуха определяются:

Температура удаляемого воздуха в помещениях с небольшой высотой или небольшими избытками тепла принимается равной температуре внутреннего воздуха. В помещениях со значительной высотой и удалением воздуха в верхней зоне температура возрастает по высоте здания и определяется с помощью температурного градиента:

Градиент температуры принимается по справочным данным исходя из теплонапряженности помещения, т.е. отношения избытков тепла на объем помещения.

![]() ,

,

р п – парциальное давление водяных паров в воздухе при заданных

z в – концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе принимается как и во внутреннем равной ПДК р.з.

L р.з. – количество воздуха, удаляемого местными отсосами. Определяется предварительно исходя из характеристик местного отсоса.

На практике при инженерных расчетах энтальпию и влагосодержание воздуха не определяют теоретически (по формулам), а используют I-d диаграмму для графического определения. Подробнее о I-d диаграмме на следующей лекции.

Помимо определения воздухообмена из условий удаления различного рода вредностей, существует определение воздухообмена по санитарным нормам. Санитарные нормы установлены гигиенистами из условия разбавления углекислого газа СО 2 и нормального обеспечения кислородом человека. Санитарные нормы регламентируют воздухообмен на одного человека в зависимости от времени нахождения в помещении и вида деятельности. Например: в жилых зданиях это 30 м 3 /ч, для зрительных залов театров и других помещений, где человек проводит не более 3-х часов – 20 м 3 /ч, а для занятий спортом – 80 м 3 /ч.

Таким образом воздухообмен определяется во всех основных помещениях здания. Однако в любом здании имеются и вспомогательные помещения (санузлы, склады, вестибюли и т.п.). в этих помещениях требуемый воздухообмен определяется по кратности.

Кратность показывает сколько раз в течении часа воздух смениться в полном объеме помещения. Например кратность равна 2, означает, что в течении часа в данном помещении смениться в полном объеме помещения два раза. Кратность обозначается буквой «К», 1/ч.

Однако следует помнить, что при подаче воздуха в помещение он не просто вытесняет воздух из него, а перемешивается с внутренним, разбавляя вредности. Обеспечить вентиляцию в режиме чистого вытеснения воздуха из помещения крайне трудно. Поэтому вентиляция вспомогательных помещений чаще всего осуществляется в режиме перемешивания. И кратность в этом случае является удельным воздухообменом.

Нормативной кратностью называется удельный воздухообмен, установленный нормативными документами на единицу объема помещения, или на одну единицу оборудования, одного посетителя, один санитарный прибор и так далее. Значения нормативных кратностей воздухообмена устанавливаются раздельно по притоку и вытяжке и приводятся в СНиП и в справочной литературе.

В производственных помещениях расчет воздухообмена по санитарным нормам не проводится. При этом обязателен расчет по кратности для данного вида производства.

Расчетный воздухообмен для основных помещений по каждому периоду года выбирают из вычисленных ранее значений требуемых воздухообменов по каждому виду вредности, санитарным нормам, кратности.

За расчетный воздухообмен всегда принимается наибольший из требуемых воздухообменов.

После выбора расчетного воздухообмена определяется требуемая кратность.

Исходными для определения воздухообмена являются величины тепловой, влаж- ностной и газовой нагрузки на систему вентиляции, а определяющим -распределение температуры и концентрации вредностей в объеме помещения. В значительной мере это относится к температуре и концентрации уходящего воздуха.

В помещении может иметь место сочетание разных схем вентиляционного процесса. Рассмотрим одну из типовых схем организации воздухообмена, представленную на рис.6.9 Схема включает общеобменный приток в вытяжку в верхней зоне и местный отсос из рабочей зоны.

Рис6.9. К составлению балансовых уравнений воздухообмена в помещении

Воздухообмен определяется из уравнений баланса по теплу, влаге и газовым вредностям.

Баланс по явному теплу имеет вид

Уравнение баланса по явному теплу дополним уравнением баланса по воздуху

![]() (6.20)

(6.20)

В балансовых уравнениях две неизвестных. Расход воздуха в местном отсосев кг/ч определяется заранее

![]() , кг/ч. (6.21)

, кг/ч. (6.21)

Площадь рабочего проема местного отсоса,м2;

Скорость воздуха в проеме, м/с; зависит от вида местного отсоса и удаляемой вредности в местном отсосе.

Совместное решение уравнений (6.19) и (6.20) позволяет определить искомую величину, кг/ч

(6.22)

(6.22)

Величинаопределяется из уравнения (6.20). Аналогично находят величины расхода воздуха из уравнений баланса влаги и полного тепла. Разница состоит лишь в том, что в уравнение баланса влаги входят соответствующие значения влагосодержа- ния воздуха d в г/кг, а в уравнение баланса по полному теплу - соответствующие значения теплосодержания воздуха I в кДж/кг

Балансовые уравнения (6.23) и (6.24) написаны в традиционных символах. Корректнее следовало бы подставить в уравнения вместо избытков явного и полного тепламаксимальные величины тепловой нагрузки на систему по явному и полному теплу.

Вообще нет надобности в составлении балансов одновременно по явному, полному теплу и влаге. Можно показать, что результат при расчете воздухообмена должен быть одинаков для всех трех случаев. Расхождения в практических расчетах объясняются лишь их неточностью.

Воздухообмен из условия ассимиляции газовой вредности определяется из для каждой «i-той» вредности по формуле

, м3/ч. (6.25)

, м3/ч. (6.25)

Концентрация вредности в уходящем воздухе равной предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны. В свою очередь, концентрация вредности в приточном воздухе не должна превышать 0.3 от ПДК рабочей зоны.

При одновременном выделении в рабочую зону помещения нескольких вредностей, не обладающих однонаправленностью токсикологического воздействия на человека, в качестве расчетной величины принимается наибольшая из полученных по формуле (6.25).

Вещества однонаправленного действия близки по своему химическому составу, например различные кислоты, различные спирты, различные щелочи, различные ароматические углеводороды (толуол и ксилол, бензол и толуол) и т.д. При одновременном поступлении в рабочую зону помещения нескольких подобных веществ расчетный воздухообмен определяется суммированием величин, полученных по формуле (6.25) для каждого вещества.

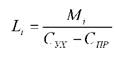

В помещениях вспомогательного назначения воздухообмен принято рассчитывать по кратности. Кратность воздухообмена n показывает, сколько раз в течение часа вентиляционный воздух заменяет воздух в объеме помещения

Где - расход приточного воздуха, м3/ч;

Объем помещения, м3.

Кратность принимается со знаком «плюс», что означает приток воздуха, и со знаком «минус» - для вытяжки.

Одним из важных показателей воздухообмена в помещении служит санитарная норма, то есть минимально допустимое количество наружного воздуха, которое необходимо подавать в помещение. Санитарная норма устанавливается для одного человека и равна при постоянном пребывании в помещении 60 м3/ч и при временном (менее 2 часов) пребывании -20 м3/ч.

Санитарная норма служит не только основным санитарно-гигиеническим показателем, но и представляется важным экономическим параметром, который определяет минимально неизбежные расходы на обеспечение микроклимата помещения. В идеале надо стремиться к доведению требуемого воздухообмена, который устанавливается из условия ассимиляции тепло-влагоизбытков, до минимально необходимого, то есть - до санитарной нормы. Это достигается использованием в здании возможно полного комплекса мер по снижению тепловой нагрузки и согласованной работой систем отопления-охлаждения и вентиляции.

При определении расчетного воздухообмена системами кондиционирования воздуха исходной величиной является температура приточного воздуха. С точки зрения минимизации расхода приточного воздуха желательно принимать минимально возможную температуру. Ограничение минимального значения температуры воздуха связано с воздухораспределением.

Температура воздуха в струе на входе в рабочую зону не должна существенно отличаться от температуры рабочей зоны (см. рис.6.10). Задача выбора воздухообмена усложняется еще и тем, что скорость воздуха в струе не может сильно превышать подвижность в рабочей зоне. Приведенные на рис.6.10 значения корректирующих величининормируются.

Таким образом, задача определения расхода воздуха становится неопределенной и должна решаться последовательным приближением и на основе расчета воздухораспределителей. Практическое решение задачи состоит в использовании рекомендуемого значения температуры приточного воздуха.

Воздухообмен обычно принято определять из рассмотрения расчетного теплого, холодного, а иногда и переходного периодов. Чаще всего за расчетный принимают расход воздуха для теплого периода года. Это представляется обоснованным, так как именно теплый период года наиболее напряженный с точки зрения обеспечения требуемых параметров приточного воздуха, что связано с охлаждением и осушкой наружного воздуха. Если расход воздуха остается неизменным в течение года, то для холодного периода года следует определить

требуемую температуру приточного воздуха.

Рис.6.10 К определению условий входа струи в рабочую зону

Для этого надо составить баланс по полному в теплу в помещении для холодного периода года, например подстановкой в уравнение (6.24) соответствующих значений теплосодержания и нагрузки на систему по полному теплу.

Рассмотренный случай относится к так называемому качественному регулированию системы, когда расход воздуха остается неизменным, а меняется температура приточного воздуха. Подобное регулирование осуществляется в течение всего годового цикла эксплуатации системы.

С учетом энергосбережения более целесообразным представляется количественное регулирование, основанное на уменьшении воздухообмена. Возможность уменьшения расхода приточного воздуха возникает в годовом цикле по мере снижения холодильной нагрузки на систему при переходе от расчетного теплого периода к расчетному холодному.

Что касается температуры приточного воздуха, желательно чтобы ее значение приближалось к температуре воздуха рабочей зоны, что соответствует равенству тепловой нагрузки на систему нулю.

В этом случае система вентиляции или кондиционирования воздуха не выступает в роли системы отопления-охлаждения, а выполняет свое основное назначение. При этом воздухообмен может сократиться до минимально допустимого и не возникает никаких проблем с воздухораспределением. Поддержание нулевого значения тепловой нагрузки на систему возлагается на регулирование параллельной системы отопления.